21世紀は水の世紀であると言われることがあります。これは、1995年、

当時世界銀行副総裁であったイスマル・セラゲルディン(Ismail

Serageldin)氏の発言で強く認識されるようになりました。

日本は水の豊かな国と思われています。確かに、年間降水量は1700mm程度あ

り、世界平均の約2倍で、世界的にみても降水量の多い国に区分されます。屋久島の年間降水量4000〜7000mm、大台ケ原の年間降水量5000mmと

いうのも、水の豊かな国というイメージ形成に寄与しています。日本語に、「水入り」「水に流す」「水になる」「水に慣れる」などなど水に関係する慣用句が

多くあることからも、日本人にとって水は身近な存在であることを知ることができます。

ところが、人口ひとりあたりで見ますと、全然違った状況になります。なんと世界平

均の僅か1/4程度しかないのです。

バーチャルウォーター(virtualwater」;仮想水)という言葉をご存知でしょうか。人間が生きていくには、直接

口にする飲み水のほかに、食べ物を生産する際にも多くの水資源が必要です。たとえば、環境省のHPに、「1kgのトウモロコシを生産するには、灌漑用水と

して1,800リットルの水が必要です。・・中略・・牛肉1kgを生産するには、その約20,000倍もの水が必要です」とありますように、外国から食料

を輸入するということは、外国の水資源を使っているとも言えます。主に食料輸入の背後にある、本来食料生産のために必要であるはずの水資源のことを、バー

チャルウォーターと呼びます。

世界的な人口増加や、発展途上国の食習慣や生活習慣の変化など、今後は水資源の争奪が激化するとみられています。

「日本は水の豊かな国だけれど、水が足りない国」というのが正確なところかもしれません。

(参)出典 国土交通省「日本の水資源」

飲料水の源は降水です。雨、雪が川となって流れ、あるいは地下へ浸透し、河

川水や地下水として利用されることになります。愛知県の水道の大半は、河川水を源としています。水系でい

うと、木曽川、矢作川、豊川の3水系です。これに一部地下水利用が加わりますが、水源地は、岐阜、愛知、長野の山間地域ということができます。

山林には一般的に保水力があります。一部の山林は「水源涵養林」に指定され

てもいます。ところが、林業の低迷により、山の手入れが行き届かず、保水力が弱まっています。戦後増えた針葉樹による人工林でも、手入れが行き届き下草が

繁殖できる健全な状態であれば、広葉樹林に及ばないまでも保水力があります。愛知県において平成21年4月から「あいち森と緑づくり税」が導入されたこと

でも分かるとおり、山林の役割は最近注目されています。

写真は、手の加えられた山林例。 枝打ちが終わり明るくなった。この後下草が生えてくる。

水源地の機能として、保水力以外に浄化作用も重要な点です。アマモやヨシなどによる水生植物による浄化は有名です。単に植物

そのものが栄養塩を吸収するだけでなく、様々な微生物やプランクトン、魚類などの成育に関わっていると言われています。

つい最近、「第4次酸性雨全国調査報告書(19年度)」が出されました。この中に、全国の加重平均値として、アンモニア態窒素0.34mg/L、硝酸態

窒素0.30mg/L(報告書の単位μmol/Lをmg/Lに換算)というものがあります。しかし、上流

部の河川では、アンモニア態窒素不検出ということが多いですし、硝酸態窒素もこの数分の1程度が一般的で

す。降雨と河川での数値の差は、主に土壌や川における、生物の働きの結果です。

水を蓄え、水を浄化することが、水源地の働きといえるでしょう。水源涵養とは、これらの機能を合わせた概

念です。

興味深い話に「森林を後背地に持つ海で採れる牡蠣は美味」といわれることがあります。栄養塩のひとつである鉄は、森林からフルボ酸鉄として海へ流れ込み

ます。この形の鉄は利用されやすく、植物プランクトンの増殖が盛んとなり、結果的に河口が良い漁場となっているというのです。水源地と海との結びつきを表

す事例で、保水や浄化とは違う水源地の別の機能かもしれません。

(参)季刊全国環境研究会誌通巻112号、113号

愛知県が、定期的な調査を実施している湖に三河湖があります。この湖は灌漑用水確保

を目的として建設された羽布ダムのせき止め湖で、昭和38年に湛水を開始しました。矢作川の支流である巴川の上流に位置しています。この湖で、昭和54年

に富栄養化による現象の一つである、カビ臭の原因プランクトン(特定の藍藻類)が増殖し、巴川下流から取水している水道でカビ臭問題が発生しました。原因

究明後、湖に流入する栄養塩対策や、水温の高くなる時期に、湖水を(揚水装置により)攪拌することを実施し、問題となる藍

藻類の増殖を抑えており、カビ臭の問題は沈静化しています。

カビ臭対策として、藍藻類の増殖が問題であるのなら、湖全面を遮光シートで覆って、湖を自然環境と切り離した人工的な貯水池とするというのも、専門家の

提案としてはあります。コストを無視できるのなら、太陽電池パネルで覆ってしまうのも今風のアイディアかもしません。

その一方で自然の仕組みを利用して、水の浄化を目指す取り組みもありますが、これは簡単ではありません。

写真は、1988年の湖面です。ホテイアオイなど

の水生植物を使って水を浄化する試みが実施されました。アイディアは良かったのですが、浄化能力が全く足りないことと、繁茂した水生植物の処理をどうする

かという大きな問題あり結局採用はされませんでした。水生植物が魚の産卵場所を提供したり、藍藻類以外のプランクトン繁殖のきっかけになればよいのです

が、周年を通しての生育が難しいことも問題でした。

こうした取り組みは、水に関心を持ってもらうきっかけとしては良いのですが、それ以上は困難です。小河川や池で、淡水真珠を採ることを考え、イケチョウ

ガイを育てる試みもありますし、江戸時代の江戸湾と江戸の関係のように、栄養塩を魚介類の形で陸へ移動させることには、大きな意味がありますが、三河湖は

規模が大きいうえ、もともとの生産性がそれほど大きくはありません。

人工的な湖沼と自然の湖沼とでは、形成過程や水辺の様子が大きく異なっています。人

工的な湖沼は、せいぜい完成後数十年ですが、自然の湖沼は形成後数万年以上も経過しているものもあります。長い年月を経て、落ち着いた結果が自然の湖沼で

すから、真似をすることは大変です。ヨシ原のようなものを含む、より安定した湖沼が人工的にできればよいのでしょうが、広大な面積を必要とすることにな

り、現実的ではありません。

人工の湖沼も、長い年月でみれば、それなりの姿に落ち着いていくのでしょうが、短期間でみる限り、人工の湖

沼には多くの課題があると言わざるを得ません。。

ダム本体は、堆積する土砂により貯水量が減少します。ダム設計時に、このこ

とを計算の上でダムは建設されています。しかし、最近のゲリラ豪雨や山林の荒廃による土砂の流入の影響は予測外の出来事で、例えば矢作ダムでは、2000

年の東海豪雨では約10年分の堆砂があり、計画堆砂容量に対する堆砂率が100%を超えてしまいました。

一方、ダム下流では、土砂供給量が減少し、河口で砂丘の後退が見られること

は、全国的な現象です。天竜川水系のダムと中田島砂丘の関係でも有名になりました。矢作川での砂利採取は、平成元年に許可が終了しました。これは、砂利採

取による河床低下の進行を止める必要があるからです。

近年注目されていることに、ダムによる河床の状態変化があります。河川では、大雨が降りますと、川は増水し、岩を流す力が

大きくなります。上流から下流へ岩・石・砂・泥が流れ、このときの転がりや摩擦により、岩や石表面の生物の状態(生物相)が大きく変わります。そして、時

間とともに、定常状態に収束します。そして、再び大雨があると、また大雨前の生物が剥がれ、再び定常状態に収束するということの繰返しがあります。ところ

が、ダムの持つ治水能力により、大雨の際の増水が抑えられるため、元来の生物相とは異なる状態に収束していくことになります。

矢作川は、東海豪雨前に、糸状性付着藻類「カワシオグサ」が異常繁茂する状態であったのが、大雨後は、昔の状態に一旦戻ったということです。

気に留められることの少ない川の土砂ですが、物理的な作用でも生物と関わりがあるのです。新しいダムでは、大雨時に、下流へ土砂を流すことのできる設計

案が検討されています。

(参) 国土交通省中部地

方整備局 矢作川流域委員会資料ほか

水源への汚濁負荷として、従来は家庭や事業所の廃水が主な汚染源とされてき

ましたが、最近「ノンポイント汚染」が注目されています。これは農地などからの汚濁負荷流出に関して、作物の種類、生育状況、施肥状況、降雨の状況など、

複雑な要因が介在していて汚濁の流出が一定でないことを示す概念です。汚濁の発生源が、限定された(=ポイント)事業所等ではないことからこのように名付

けられました。面源系と表記されることもあります。

閉鎖性海域や湖沼の富栄養に関して、家庭からの負荷が半分近いという説明があります。しかし、下水道の普及率が年々向上しても富栄養が改善されない現状

をみると、過去に流出して蓄積している栄養塩の評価と同時に、今後はノンポイント汚染が評価されるようになるでしょう。

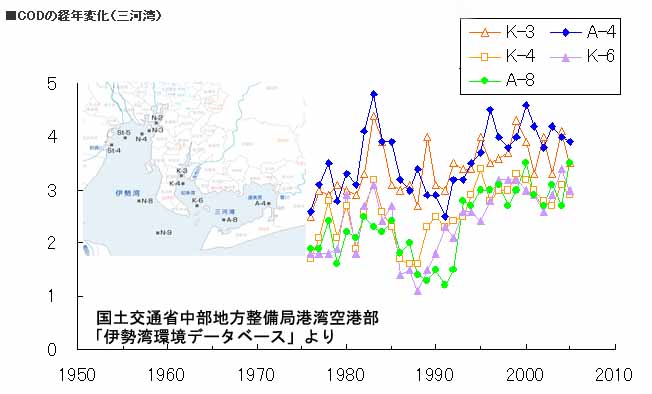

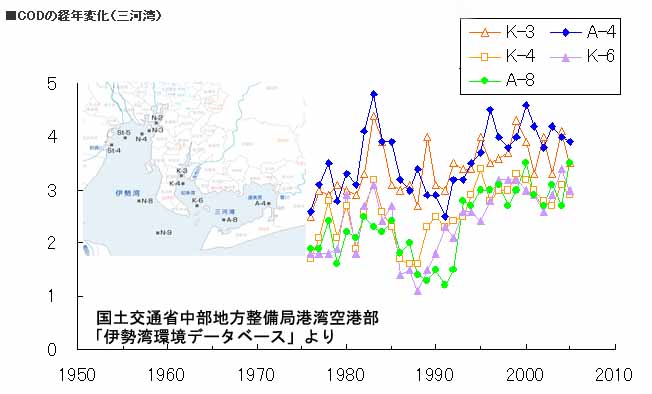

下水道接続率は毎年確実に上がっているのに、海域のCODは足踏み状態で、上昇傾向も見られる

海底からの(エスチュアリー循環による)供給と、ノンポイント汚染源からの供給が原因という見方がある

富栄養以外に関して考えると、世の中で使われている化学物質の種類数限りなく多種類あり、使用されている場所も多様ですか

ら、この点からも、ノンポイント汚染に関して関心がもたれる必要があります。

飲料水に関しては、農薬類などのほか、別に記載するPPCPs(Pharmaceuticals and

personal care products;化粧品や医薬品などに含まれる物質の総称)などが注目されています。

上水と特定の物質の関係において水源汚染を解決した例としては、各務原市での取り組みが有名です。汚染物質は硝酸態窒素で、汚染源はニンジン栽培の農地

でした。結果的には、作物への過剰な施肥を防止し、ニンジン生産者と住民双方が納得できる方向が見出されたというものです。しかし一般論として、微量な化

学物質の環境中での挙動については分かっていないのが現状です。

(参) 「ノンポイント負荷の制御」 和田安彦

使い終わった水の多くは、下水道などで浄化され環境中に放流されま

す。これらの施設では、活性汚泥を利用した浄化が行なわれています。

活性汚泥法は非常に良くできた処理法です。特殊な化合物の流入に対

しても、汚泥が慣化するとことで対処できるとか、多少の負荷変動にはびくともしない、処理コストが低いなど、優れた点がいくつもあります。処理水には法令

による水質基準が定められており、中水(雑用水)として使えるレベルになっていますが、自然界と比べ処理時間が長くない(下水処理場で半日程度)ことや、

特定の生物群による処理のため、難分解性の物質がある程度残ったまま環境中に流れ出ることになります。つまり、残りの処理は、環境中の生物群や吸着・沈殿

反応などに任せているわけです。

PPCPsなど、活性汚泥法で分解の難しい物質が今後は注目されることになるでしょ

う。

写真は下水放流水の着色の様子

黄色は胆汁色素の色

一見きれいに処理されているようだが

このままでは、飲料水の原水としては

使えない。

膜処理を組み合わせた活性汚泥法など、今後も汚水処理の新技術が実用化されるでしょうが、コスト面や、変動に対する強さなど、環境に任せている部分に

は、なかなか真似できない部分があります。

愛知県では、下水処理場の放流先の末端は三河湾と伊勢湾になります。これら

の湾は閉鎖性海域であり、汚濁の進行が問題にされてきました。

三河湾の夏の色を見ると、太平洋の緑がかった青とは違い、どことなく紫がかっていて、昔と違って海が汚いのかなと思わされるものです。これは海水浴場の

水質結果からも分かります。ところで、あまり知られていないのですが、三河湾は全国でも有数の良い漁場です。例えばアサリに関しては、他で見ることのでき

ない生産性の高さ(全国の生産量の30%以上)があります。このほか、いかなご、がざみ、しゃこの漁獲高が全国1位、とらふぐ2位(多くが下関へ移出)と

いうのも有名です。(愛知県農林水産部 2006)

アサリに関しては、以前は矢作川河口も稚貝の供給地帯でしたが、矢作川河口

干潟の縮小により、現在は豊川河口に広がる六条潟がアサリの幼貝の大発生地帯として知られています。

高度成長期に埋め立てた干潟や浅場(藻場)の持っていた浄化能力の再評価が始まっており、1999年から大規模な干潟浅場

造成事業が行なわれています。この事業は「里海」の育成としても関心がもたれています。 ひょっとしたら、三河湾をうまく利用することで、海産物の生産性

向上と海域の水浄化の両面から、もっと良い状況に到達できるのかもしれません。

汚水処理の項で述べましたが、難分解性の物質の浄化には、現状では自然環境に任せている部分があります。

ビオトープの定義を、「野生の生き物の生息空間を人の手で再生したもの」とするならば、三河湾は、巨大なビオトープと呼べるかもしれません。

雨や雪として地表に達した水は、蒸発や、動植物に取り込まれるなど、いろい

ろな経路を経て、最終的には大気中に放出されます。そして雲を形成し、再び雨や雪になるという循環を繰り返します。

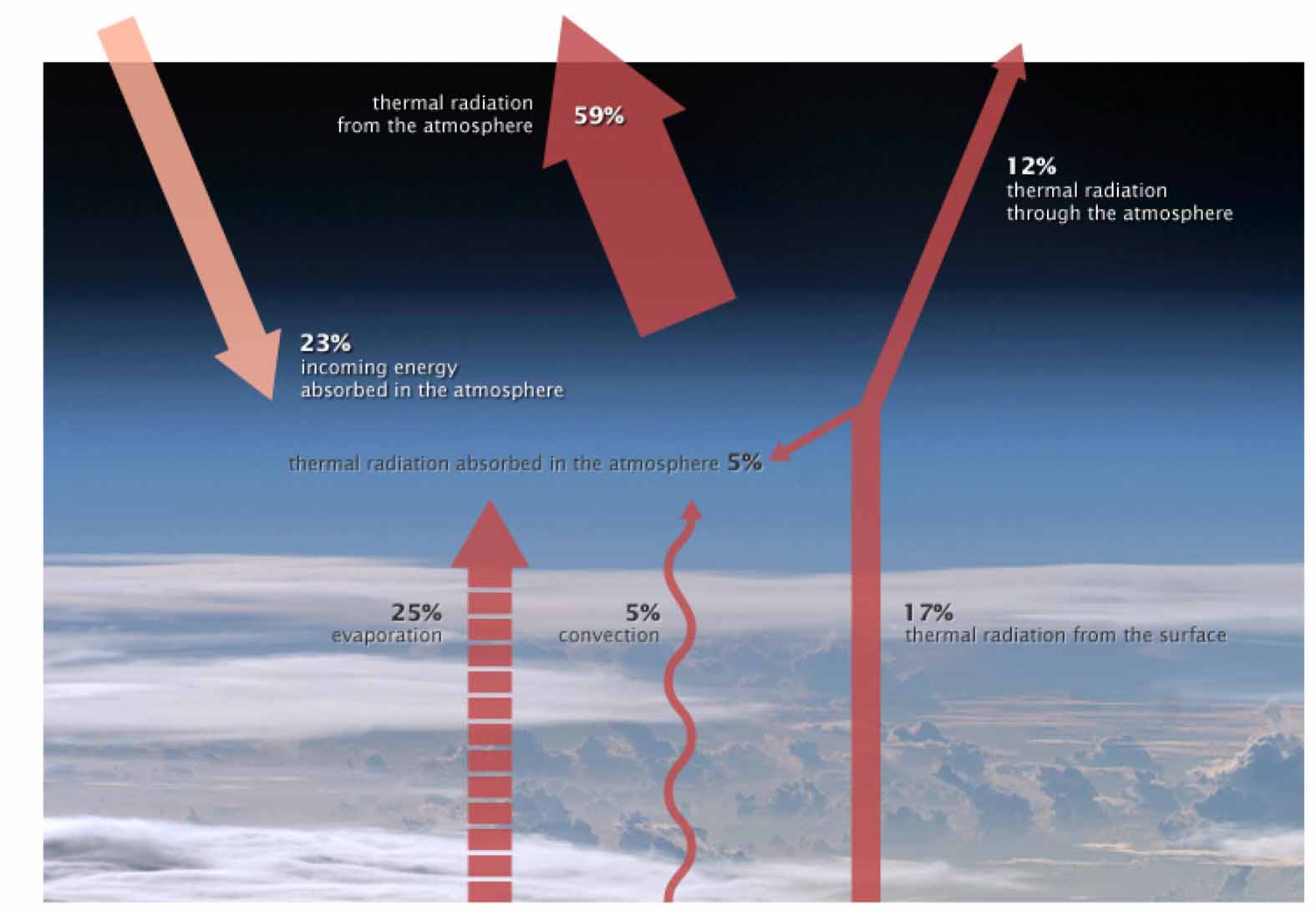

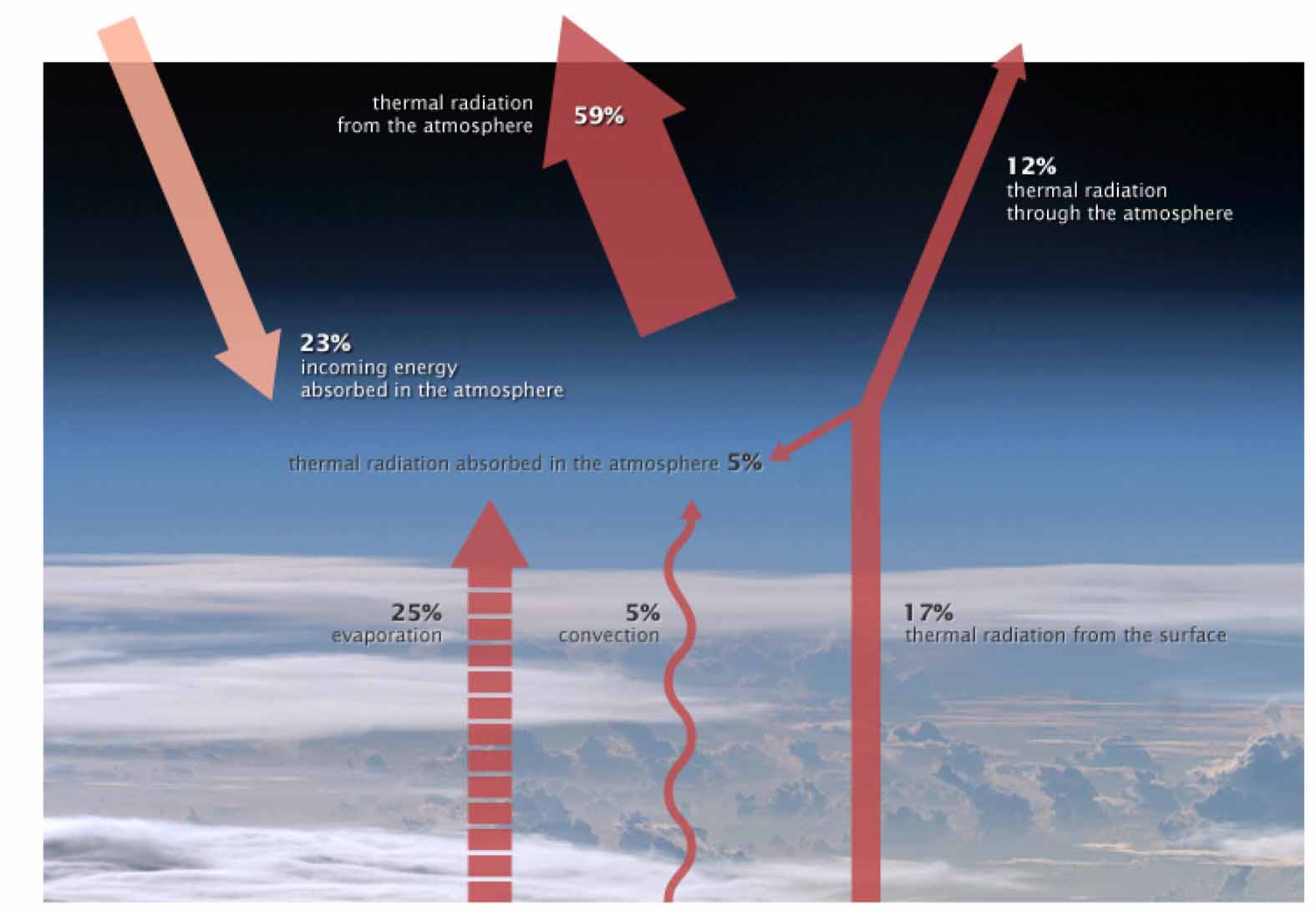

水循環に伴い、物質の移動が起こりますが、もうひとつ重要な役割があり注目されています。それは、水循環に伴う、熱の移動です。

地球のエネルギー収支を考えるとき、太陽を源とするエネルギーのごく一部が光合成や風・波などの形に変換さ

れますが、太陽からのエネルギーのほとんどは、熱として宇宙空間へ反射あるいは、放射されていることが分かります。そして、一旦変換された太陽エネルギー

は、最終的には宇宙空間へ放出され、地球の温度は一定に保たれているといわれています。

つまり、太陽から受け取ったエネルギーと全く同じ量が熱として宇宙へ放出されているということです。もし、このバランスが崩れると、地球は極端に冷える

か極端に過熱するかになってしまいます。

この太陽からのエネルギーの吸収と熱放出の過程で、水はエネルギーを吸収して蒸発し、上空で凝結する際に、熱エネルギーを放出(凝固熱)する役割を担っ

ています。 地球のエネルギー収支全体から見ると、余分な熱は、水が液体から気体、そして再び液体へという形態変化により、宇宙空間へ吐き出されているこ

ととなります。

地球温暖化が話題になっていますが、地球温暖化すれば、水による熱放出の動きがより活発になります。これは、水の循環とともにある生物の営みに、何らか

の影響を与えるとみられます。

上の図はNASAのホームページのものです。URLは次のとおりです

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/EnergyBalance/page6.php

以上、若干の専門用語も交え、COP10に関連して、水循環の点からトピッ

クスを紹介しました。

愛知県は約740万人の人口を抱える農業も工業も盛んな県です。必然的に、単位面積あたりの汚濁負荷量が高くならざるを得ません。この状況下で良好な水

循環の確保をするには、他の地域以上の数々の困難があります。

水資源の確保や治水を行ないながら、その一方で生物多様性も確保するということは、簡単ではありません。未来への明るい方向性を示すものとして「里山」

の例があります。人の手が加えられた自然が、高い生産性を発揮し、動植物の多様性を確保してきたことは、大いに参考になりそうです。水源地や河川そして海

域に対して、人の営みが、より良い未来につながることはあるように思えます。

そのためには、多くの方が環境や水に関心を持ってくださることが、大きな一歩となるでしょう。