JBLのスピーカーを使い始めたのは1980年代の後半で、もう40年近く愛用しています。現在使用している4331Aは4311Bからグレードアップしたもので、1998年から30年近く使ってます。(当時お金も無く中古で購入しました。)オーディオファンとして同じものを30年も使用できることを幸せに思ってます。その間に、他メーカーのスピーカーを併用して使ったりしておりましたが、結局、唯一残ったのが4331Aでした。

JBLと言うメーカーは自社のサウンドポリシーが明確で、安いものから超高価なものまで同じ音がします。特にスネアドラムのリアルさには驚きます。ジャズファンにユーザーが多いのも分かります。シンバルもちゃんと厚みのある音です。日本のスピーカーをと比較試聴するとよく分かるのですが、日本のスピーカーはシンバルの音がが鈴の音の様に聴こえます。金属の厚さが感じられないのです。私自身アメリカ製品は、どこか武骨で好きではありませんが、JBLスピーカーは、流石だなと思わずにはおられません。日本の某メーカーの様にラジオ用のスピーカー会社からオーディオメーカーになった企業とは考え方が違うのでしょう。

何年目かのメンテナンス

JBLのメンテナンスとしてはリコーン、またはリエッジがありますが、そんな大胆なこと、私にはできません。したがいまして、内部のネットワークを弄ってみたいと思います。意外と知られてないのですが、JBLは内部のネットワーク回路、接続端子等が劣化します。

JBLは昔からネットワークに大容量フィルムコンデンサーを使用しており、他メーカー(特に日本のメーカー)が電解コンデンサーを使用していたのと一線を画しておりました。コストからみたら大容量フィルムなんてとても使えません。価格が安く経年劣化のある電解コンデンサーの方が一般的です。「流石はJBL素晴らしい」と思っていましたが、何の気なしに日本製のフィルムコンデンサーに更新しビックリ。音の明瞭度が一段と良くなりました。フィルムコンデンサーの劣化としか考えようがありません。(アメリカ製品では、ちょいちょいこう言うことあります。気を付けましょう。)

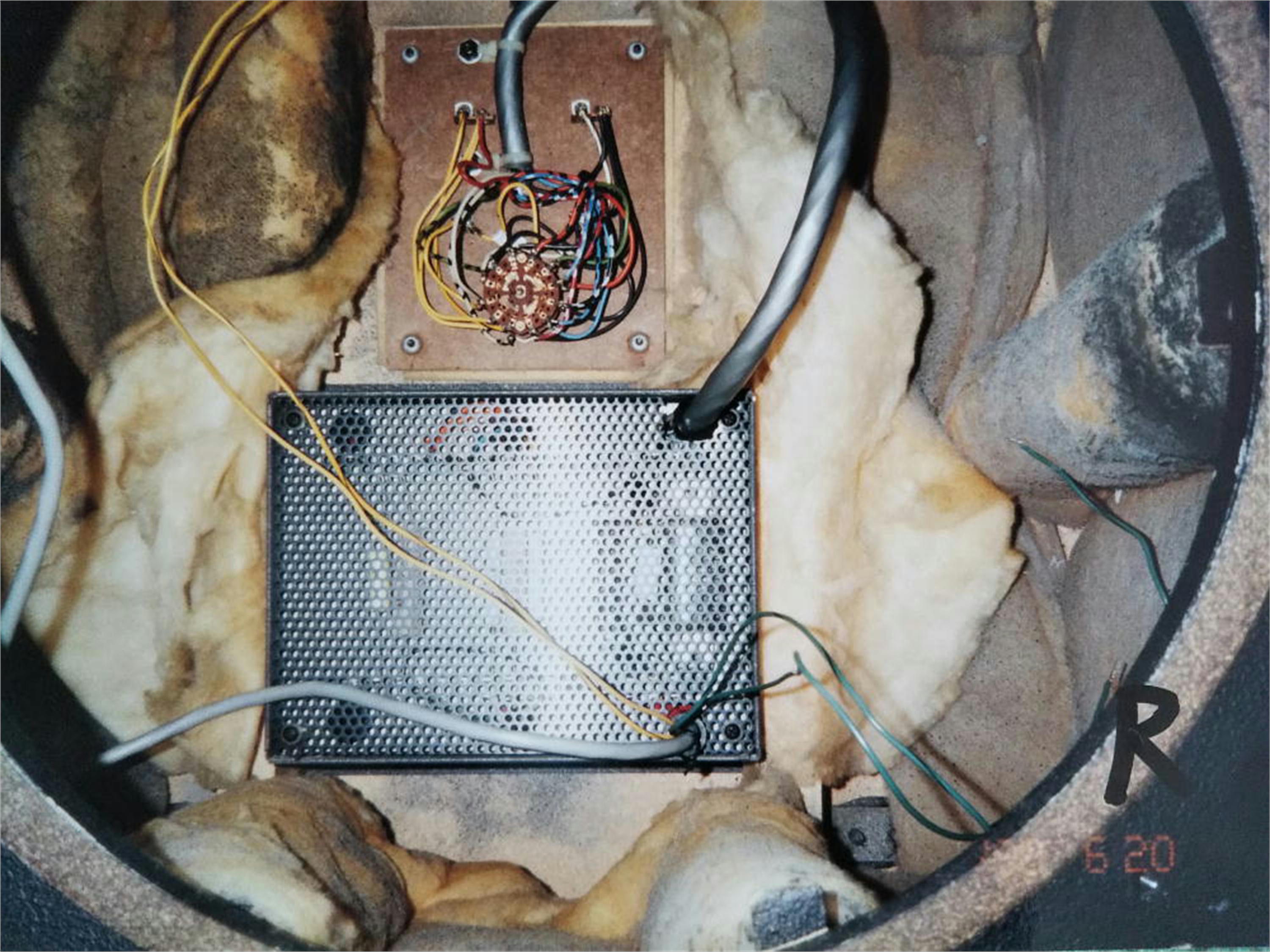

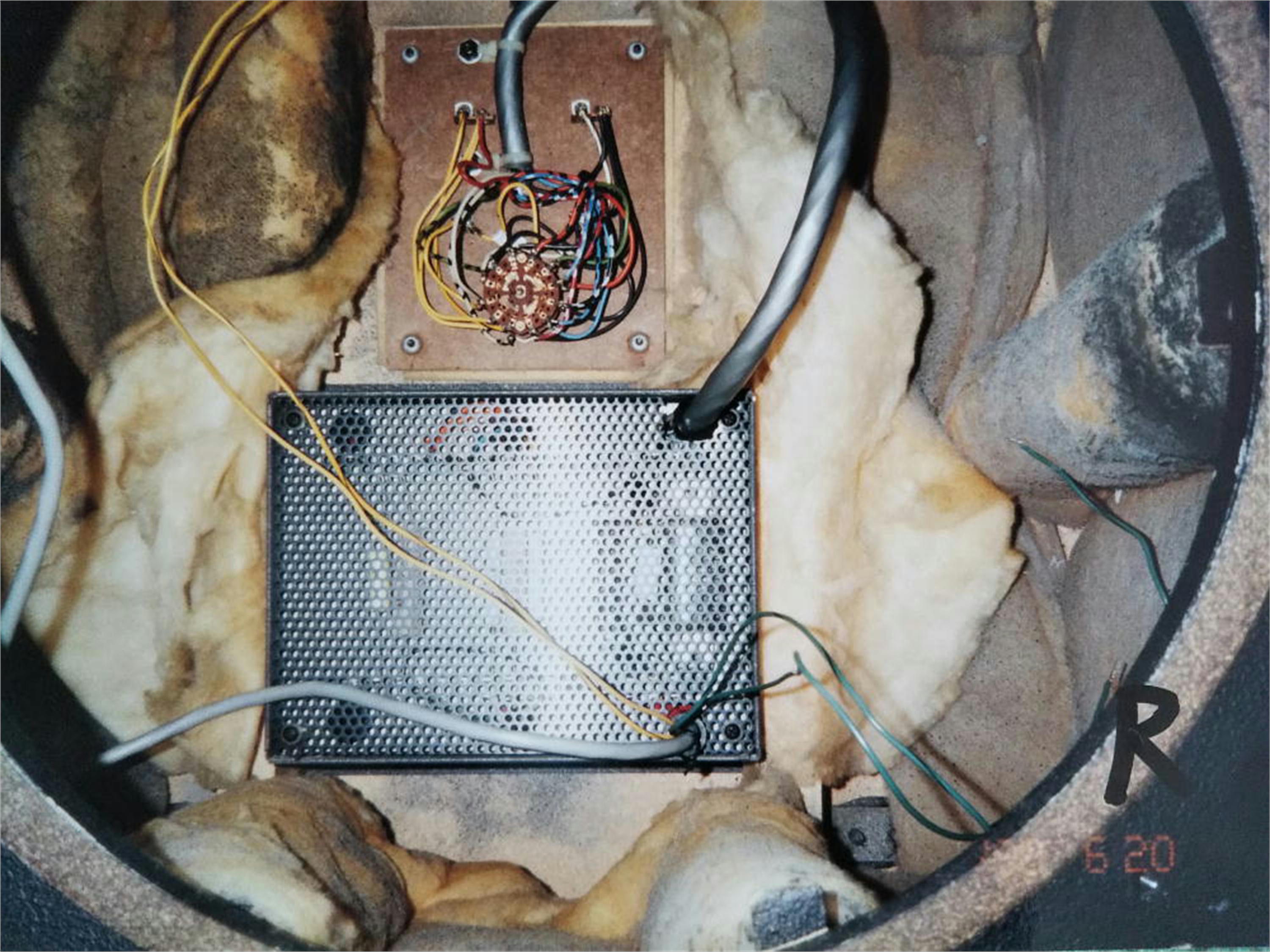

↓ ウーハーを外すとその裏側にネットワークボックスが出てきます。外部ネットワーク(マルチアンプ)切り替えスイッチがアメリカンな感じです。(その当時、日本製のスピーカーでこんなスイッチの付いたものは無かった。使ってるロータリースイッチは日本のアルプス電気製ですけどね。)

ネットワークの部品交換

-

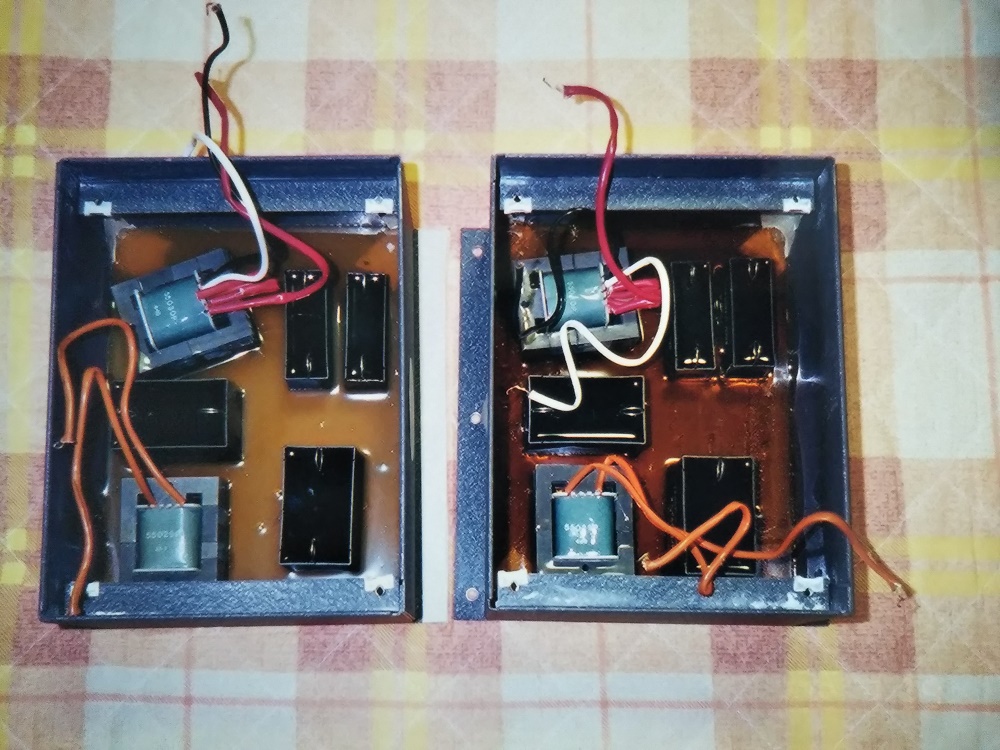

外したネットワーク

上段のパネルには抵抗、下段にはコンデンサーとチョークコイルが組み込まれ、アスファルトピッチで固定されてます。やっぱアメリカ製だよな。日本じゃ考えられない実装です。

-

ばらしてみます

アスファルトピッチは電気ストーブとドライヤーで熱し柔らかくして外しました。フィルムコンデンサーの防湿にパラフィンが使われているのでそれも溶けました。

-

新しいコンデンサー

電子部品は日本製が一番。FOSTEXの安いポリプロピレンフィルムコンデンサーのコストパフォーマンスは世界一です。パーツ屋で製造元から購入するより安い?

-

オリジナル

世の中にはオリジナルに拘り過ぎる人がいますが、アメリカ製品にその考えは無用です。性能の良いものに取り換えましょう。紙巻フィルムコンデンサーの中身はカリフォルニアの砂が使われてます。

-

新しい部品の配置

チョークコイルも取替えようと思ったのですが、同一容量で注文すると形状が大きくなりケースに収まりません。これはオリジナルをそのまま使いました。

-

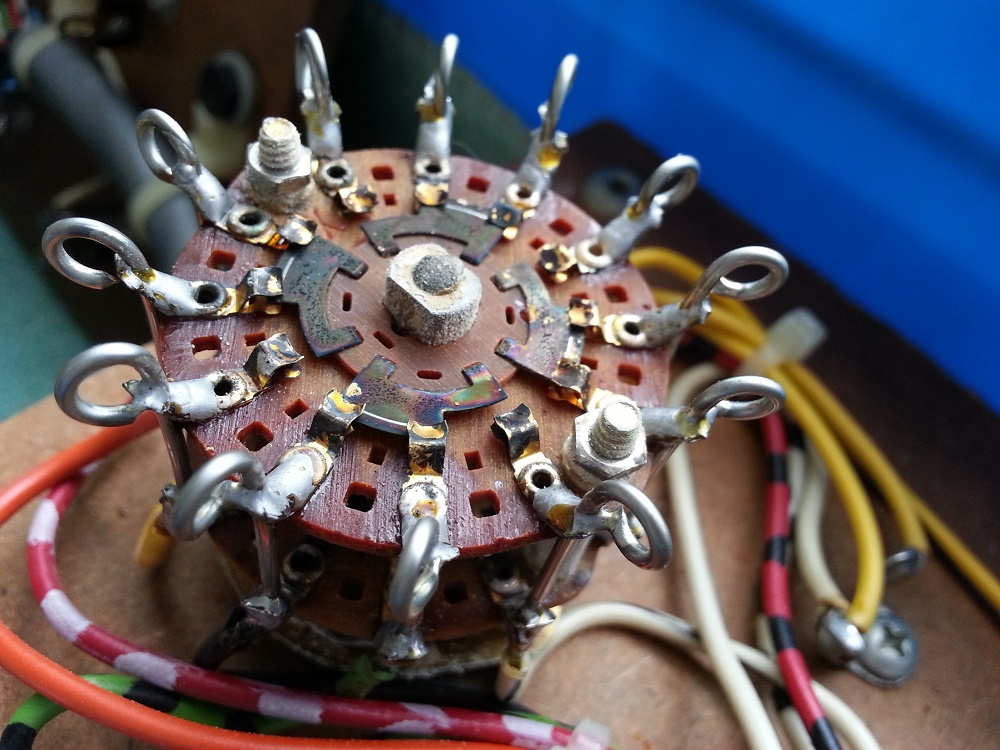

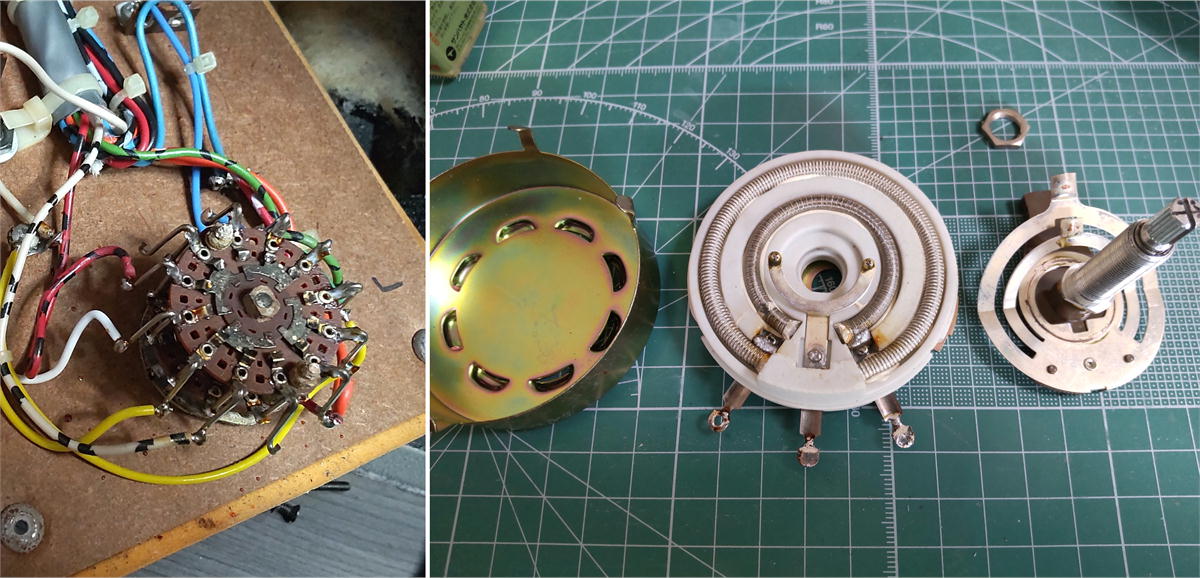

アッテネーター

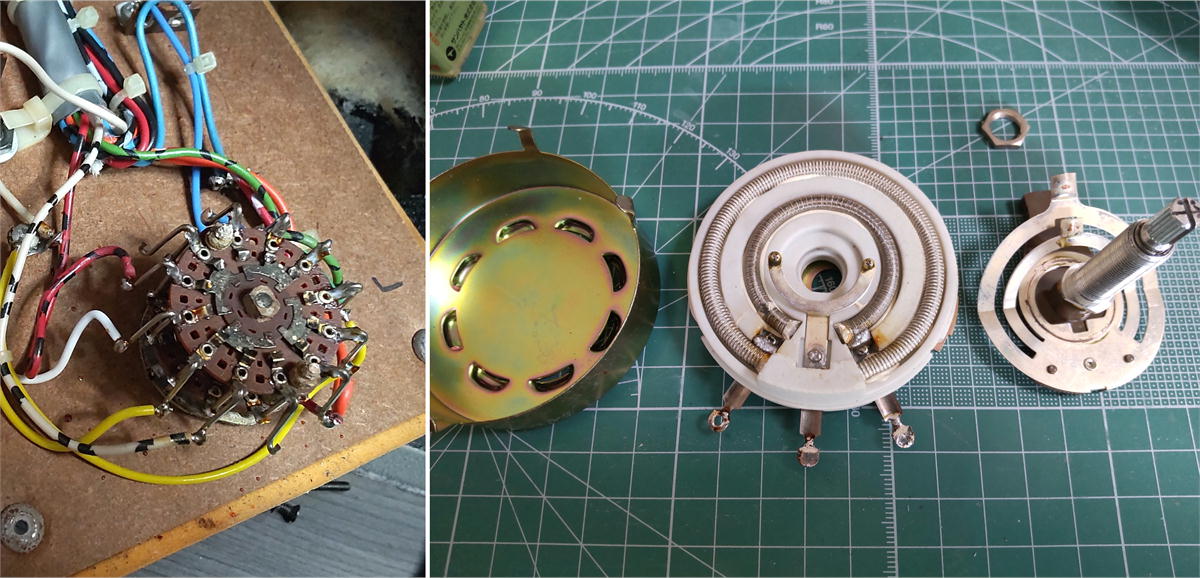

書くのを忘れてましたが、アッテネーターも定期交換部品です。これはオリジナルも日本製(16Ω)です。

-

これがネック

ネットワークを内部、外部に切り替えるスイッチです。音質劣化の要因になっているかと思いますが、代わりの部品がありません。苦肉の策として、余分な回路を省略し上段、下段をパラに使ってます。

-

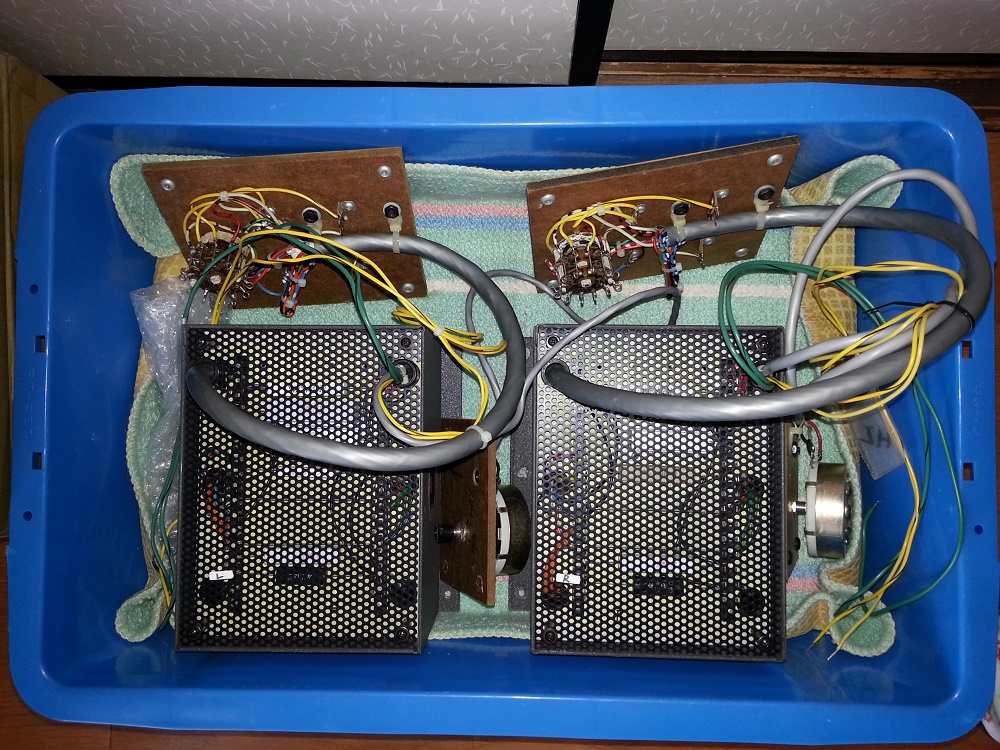

完了

2日間かかって終了しました。こんな保守性の悪い組み方ありますか。音が良いのが不思議です。

16.5μFはアメリカ製品なのに細かい

アッテネーターの取替えとスイッチの清掃だけでも十分な音質向上ですが、コンデンサーの取替えでもう一段アップします。オリジナルの16.5μFは、10μFと6.8μFをパラにして使います。それじゃあ16.8μFじゃん。元々アメリカ製品ですよ。誤差の範囲内です。おおらかな気持ちで行きましょう。(JBLでは他のスピーカーシステムや単売ネットワークにも16.5μFがよく使われてます。たぶん規格ものなのでしょう。)ところで、オリジナルの紙巻フィルムコンデンサーの構造ですが、紙の筒にコンデンサー本体を入れ上から蝋(パラフィン)を流し込んであります。それは良いのですが、紙の筒の底に砂が入っています。これはJBLの故郷カリフォルニアの砂なのでしょうか。(上記の写真参照)やはり日本の常識では考えられません。

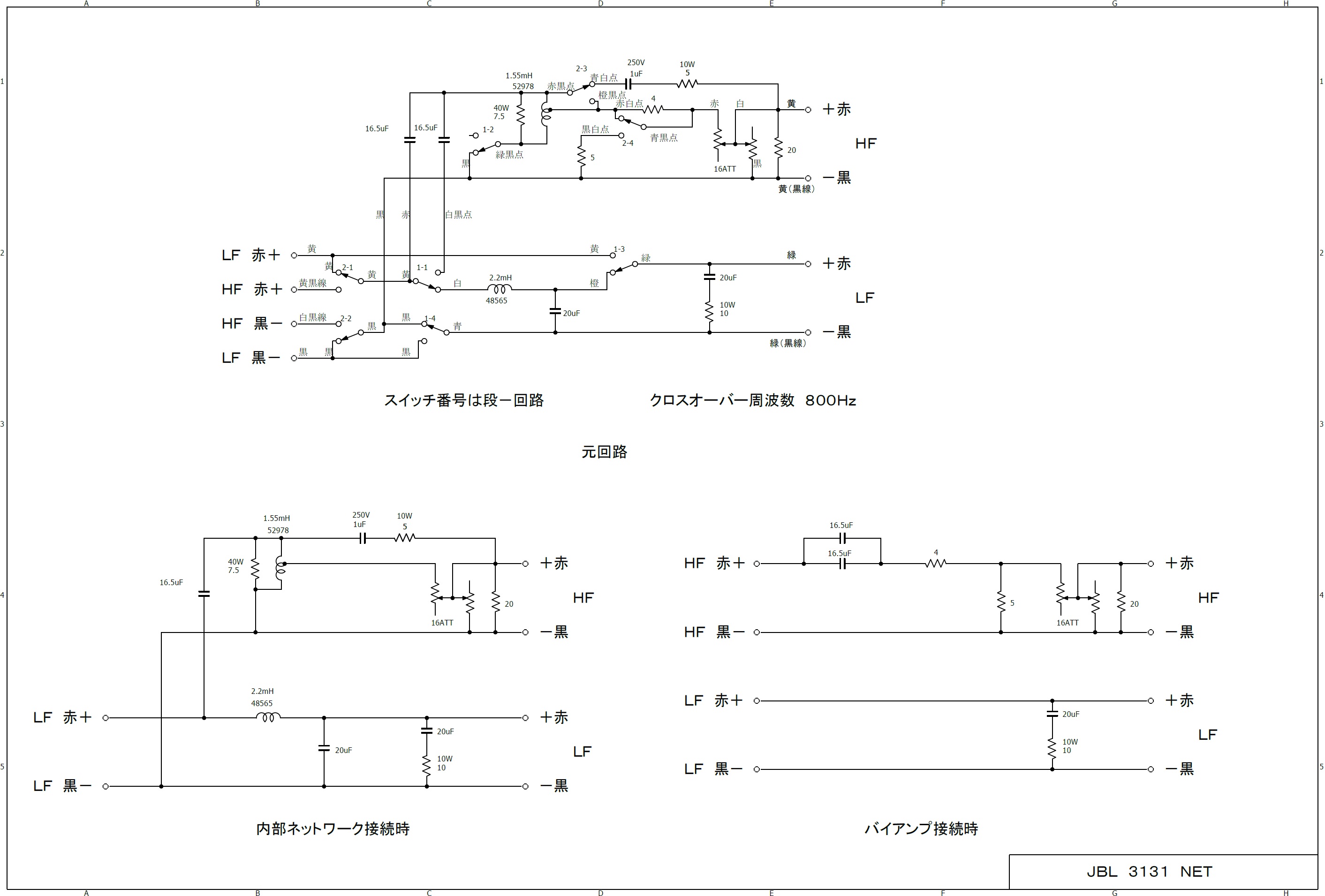

高音のブースト回路はアメリカっぽい

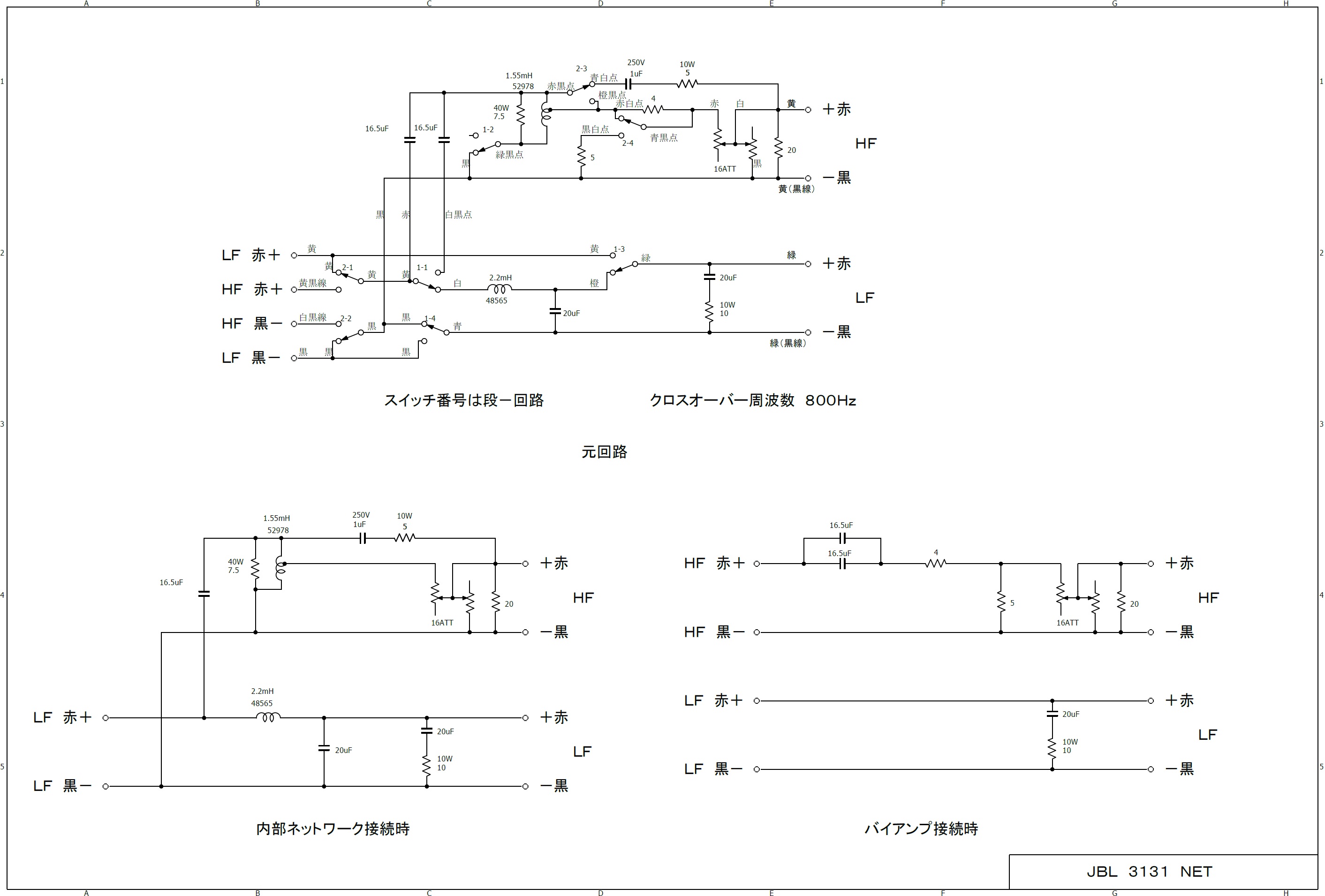

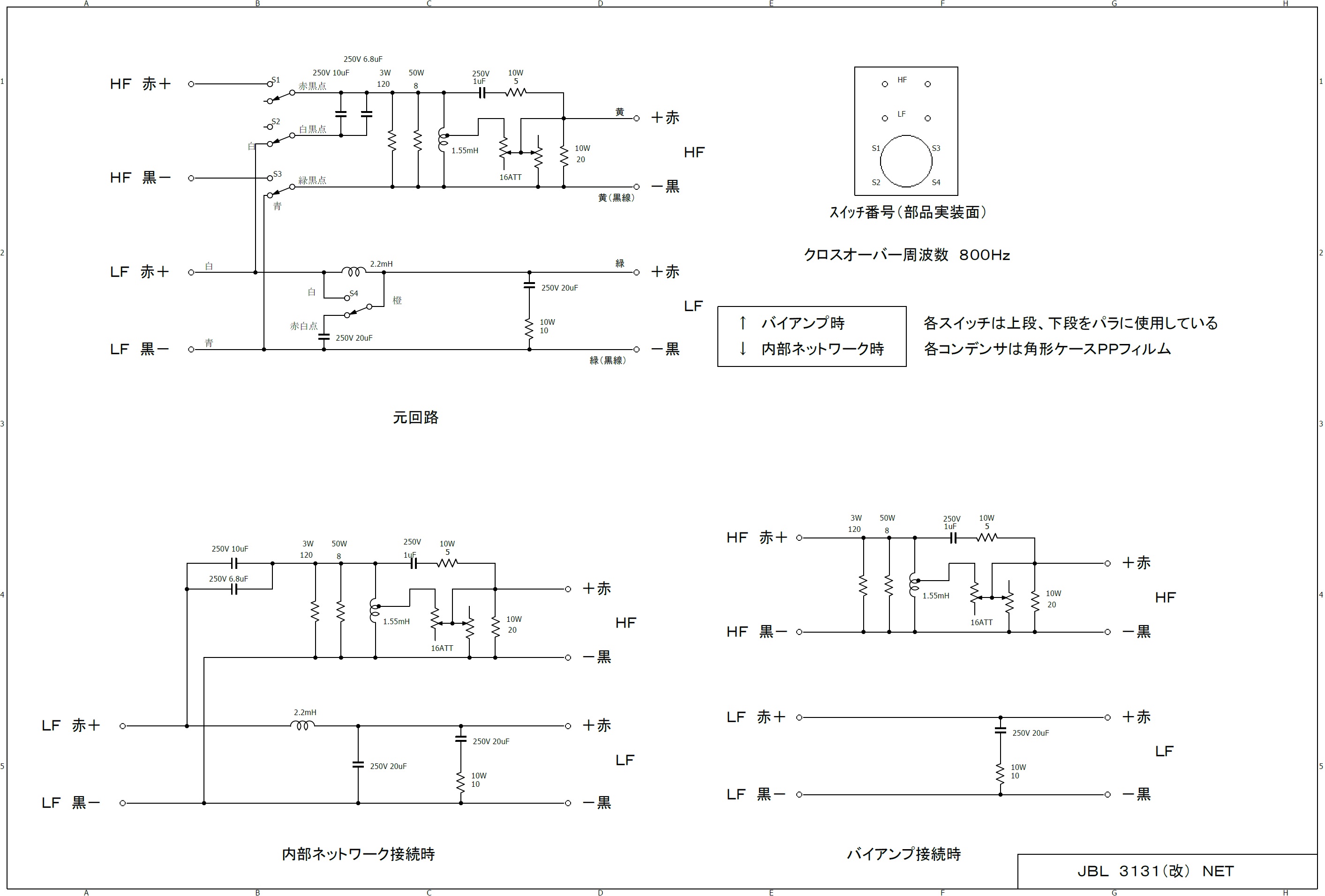

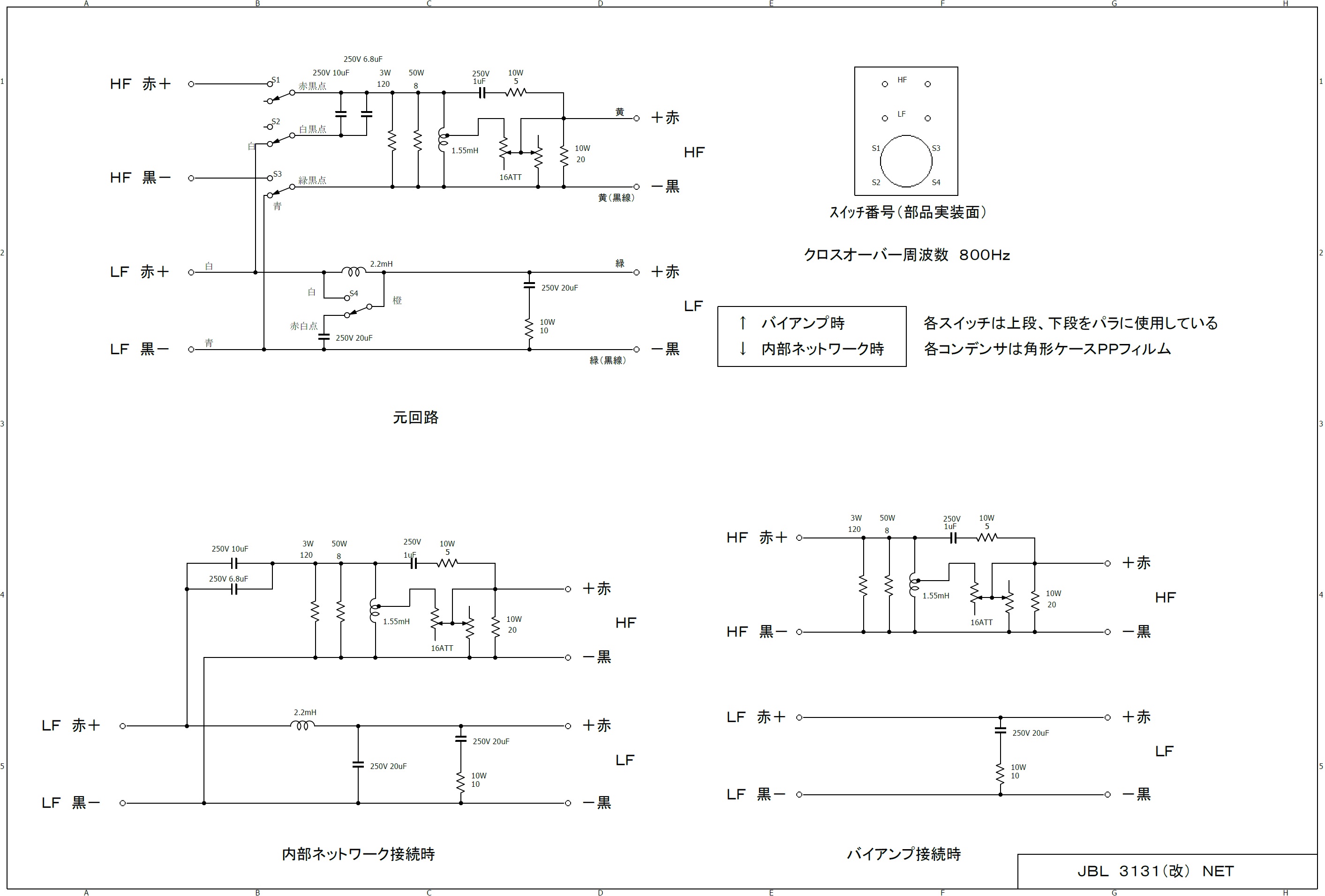

下図はオリジナルのネットワークです。4331Aのネットワーク回路の特徴としてツィーターに高音のブースト回路が入ってます。3ウェイの4333Aにはありません。これもアメリカらしい合理的なやり方ですね。(無駄に3ウェイとするよりもバランス感良好です。)ちなみに、ネットワークの品番は3131Aです。

ネットワークの改良?

改良のポイントは次のとおりとしました。

① ロータリースイッチの接点をできるだけ通したくない。

② バイアンプ接続時においても高域補正コンデンサを使用したい。

③ ①、②により余ったロータリースイッチの接点を既存の接点と並列に接続し信頼性を向上させたい。

結果、下図↓のネットワークとしました。(音質が劣化してしまった場合は元に戻せばOKです。JBL信者の人に怒られそうですが。)

雑感

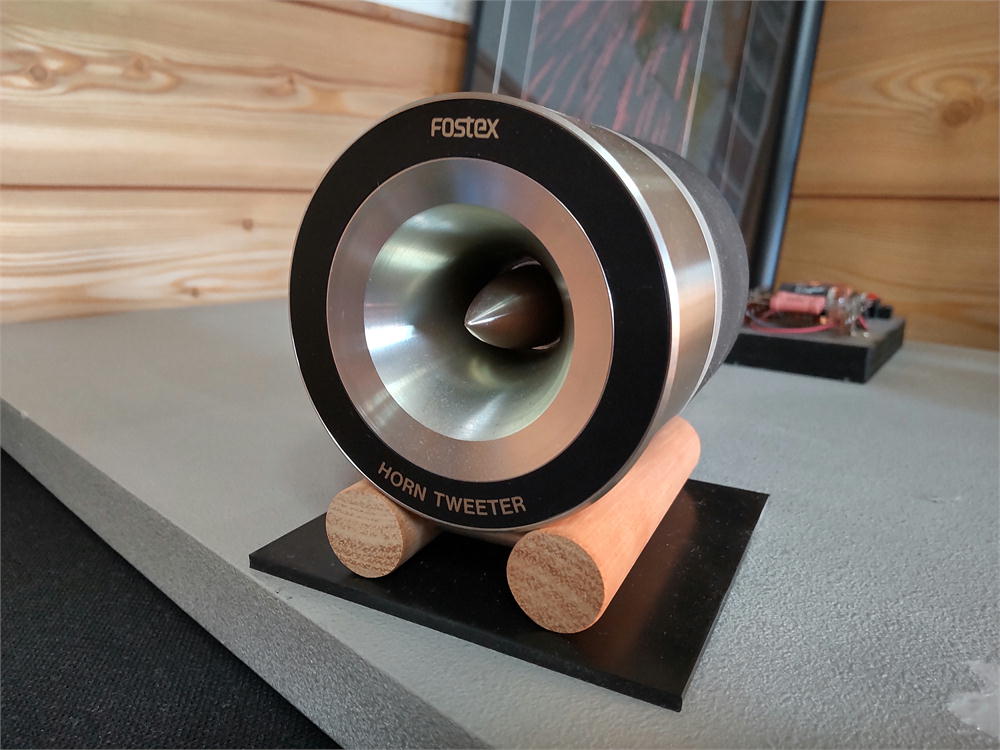

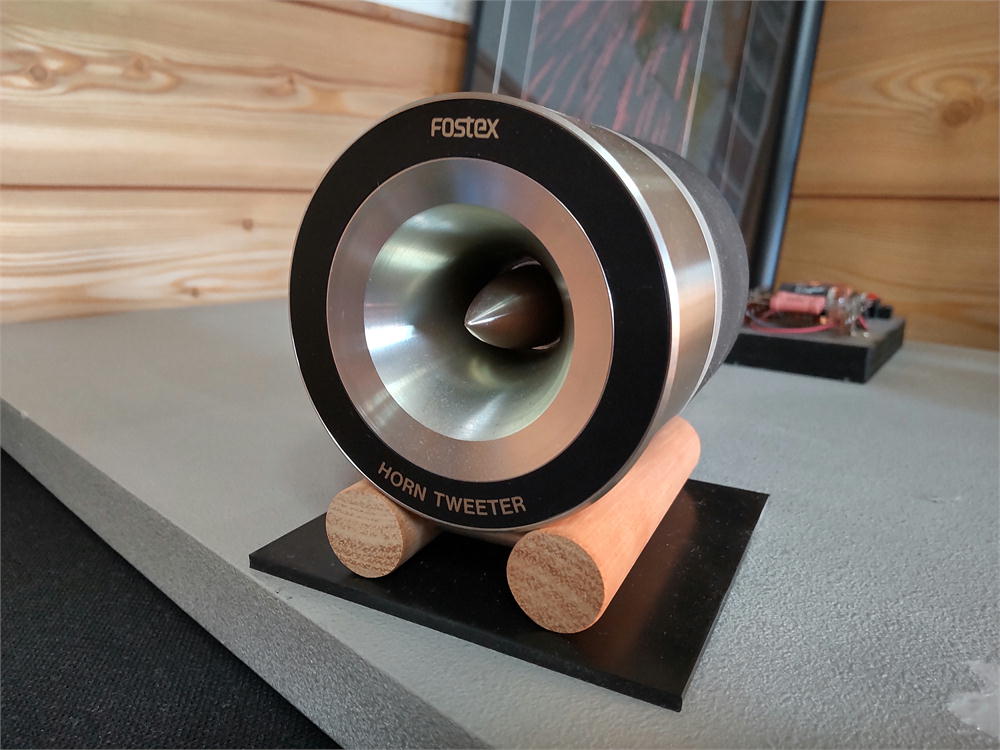

2ウェイの4331Aですが、同時期に3ウェイの4333Aも売られておりました。(デザインその他全く同じで2405ツィーターが付いている。4331Aは取り付け穴がメクラパネルでふさがれている。)私の4331Aにツィーターの2405を加えれば3ウェイとして動作します。2405に憧れ、その構成の3ウェイで使用していたこともありますが、これがダメダメでした。高音がうまくつながりません。ない方がましだと思い撤去しましたが、なければないでナロー感が残ります。(JAZZを聴くのならばそれで十分ですが、クラシックでは余韻感が損なわれます。)それではと、FOSTEXのT925Aを導入しました。これが正解でした。きれいにつながります。流石は日本製品、日本人はもっと日本製品に誇りを持つことが大切です。2405は直ぐ売りに出しました。現在、このT925Aでずっと使ってます。2231Aのエッジは何回か外注で修理に出しました。

↑ フォステクスのT925Aです。ここまでべた褒めのJBLですが、2405ツイータだけは褒められません。2405は中古でもそこそこの値段ですが、それだったらこのT925Aの新品をお勧めします。中高域ユニットJBL2308、2312、2420との相性は抜群です。

日本製であるためJBLより下に見られてますが、性能はJBLを越えていると思います。(私の購入した2405が偶然2個とも悪かっただけ?)

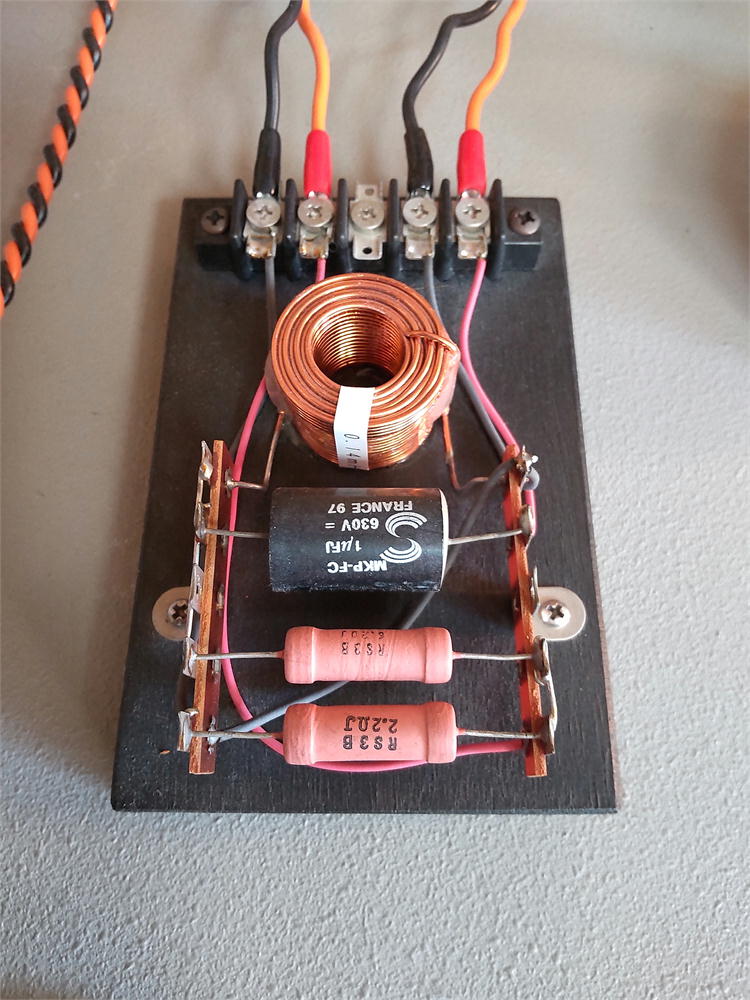

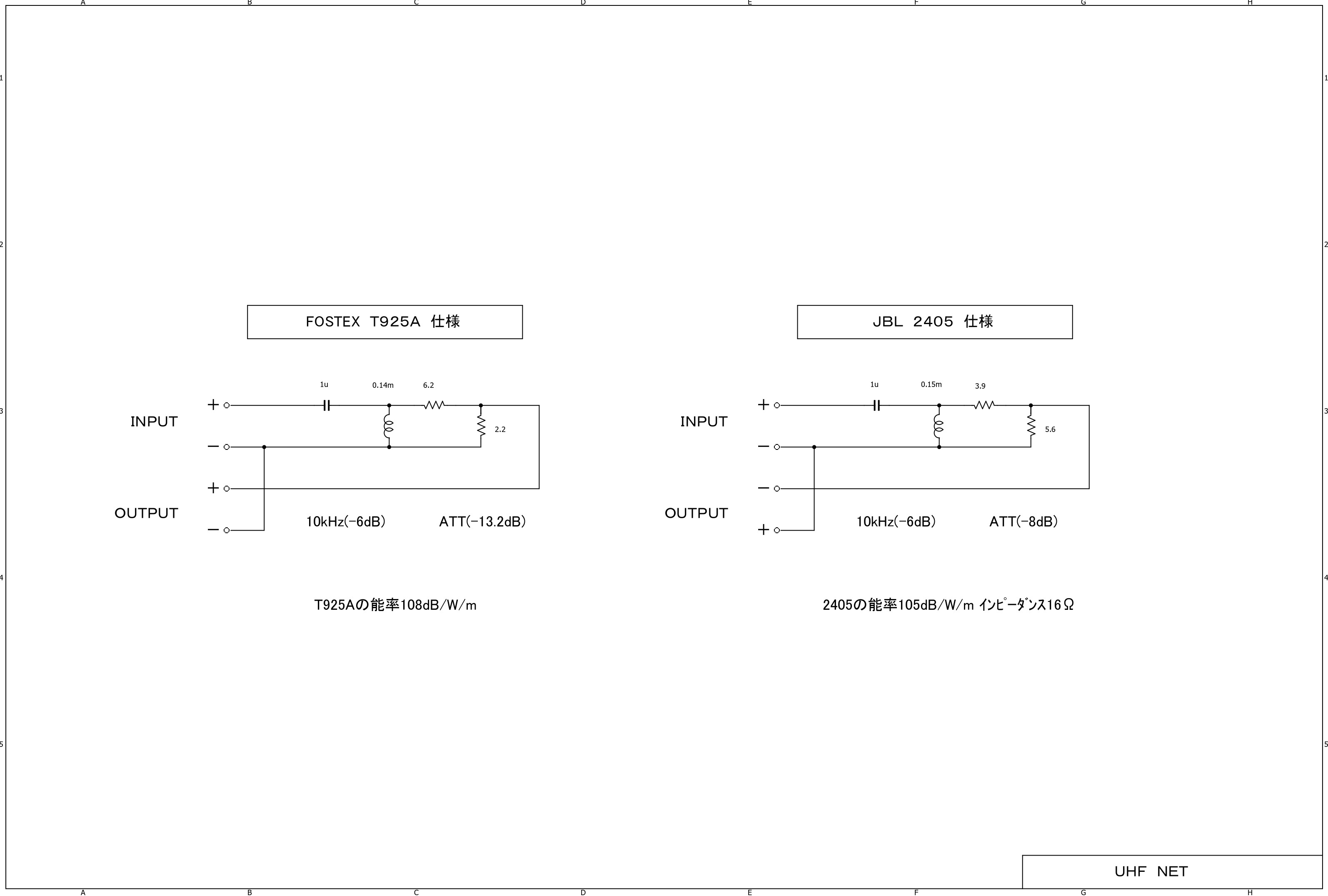

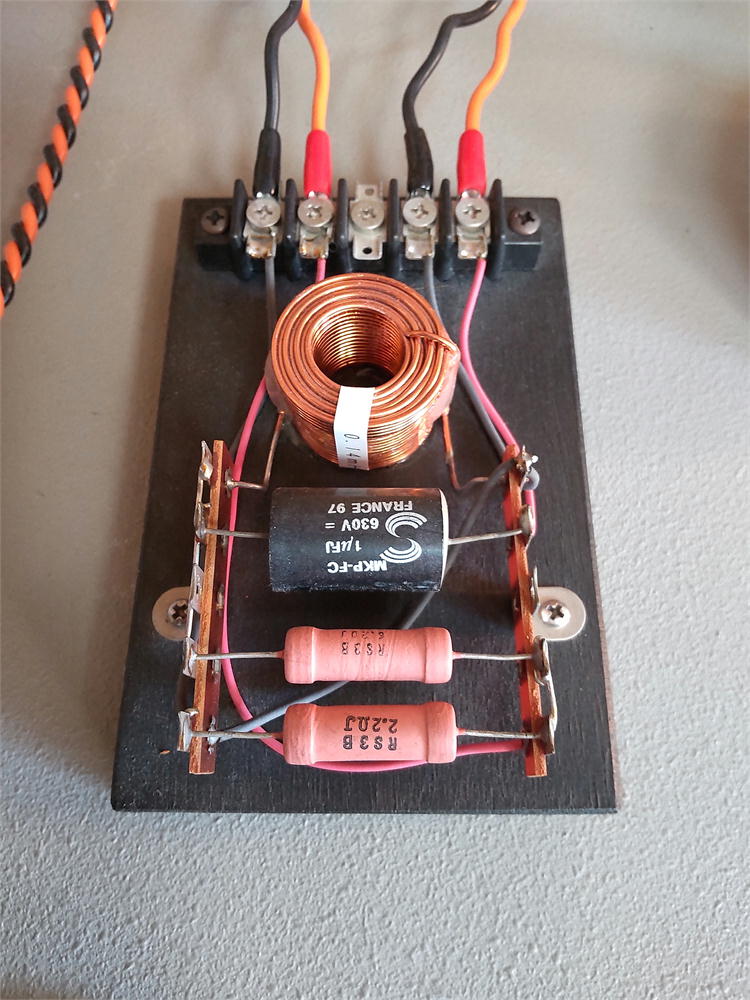

↑ ネットワークは自作しました。10kHzのクロスオーバーで、減衰量は13dBとしました。コイルは0.14mHとなるので市販の規格ものを巻き戻して使用していますが、10kHzでそんなに細かく考えなくて良いと思います。(周波数が高過ぎて分からない。)何ならコンデンサーと減衰器だけでも良かったかな。減衰量は13dBで適量でした。

スーパーツイーターをプラスしますと音の余韻が全然違います。クラシックのみでなくJポップにも威力を発揮します。

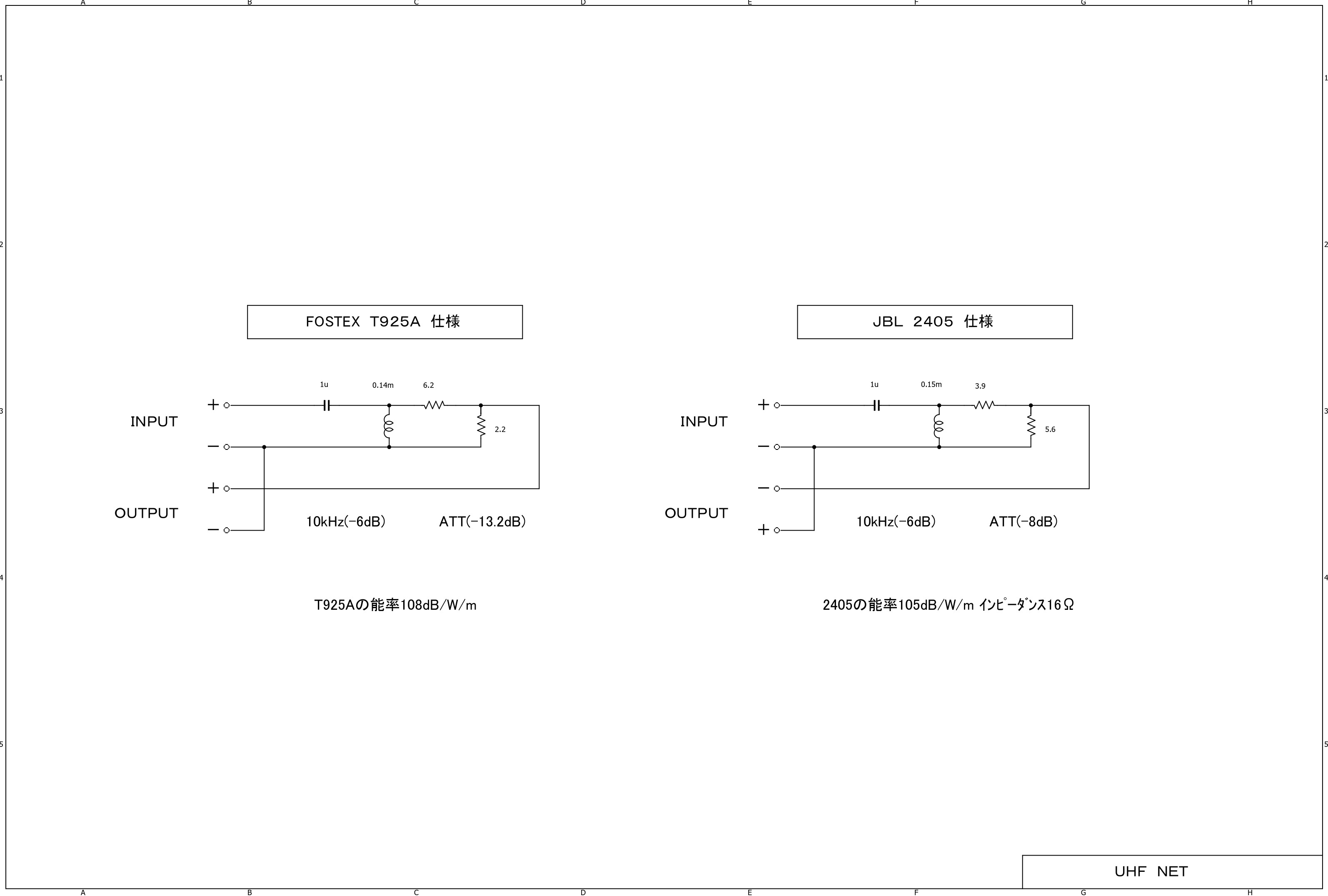

↑ 左はT925A用のネットワークの回路図です。右は2405を使用していた時の回路図です。クロスオーバーは10kHzなのであまり神経質に考えなくても良いと思います。でも音はT925Aの方が良かったです。

またまたエッジがボロボロに

バルカン星人のポンファーかレインボーマンのヨガの眠りか

JBLのスピーカーの最大の弱点と言えるのではないでしょうか。ウレタンエッジのスピーカーユニットは、十数年経過するとエッジがボロボロになり交換が必要になります。メーカーのメンテ態勢としては、つい最近まで日本代理店(ヒビノ音響、ハーマン)で修理が可能で、コーン紙、ボイスコイル、ダンパー、エッジが一体化されたアセンブル部品で交換してくれました。家のウーハー(2231A)もコーン紙は2235Hのものに張り替えられてます。(1回目の修理)

↑ 使用しているウーハーは2231Aなのにコーン紙には2235Hの表記があります。メーカーでリコーンされたものです。

現在では2231A系列のスピーカーユニットはディスコンで、メンテもして無いようです。YouTubeを見ますと自分でサードパーティ品のエッジを購入し、修理する強者が沢山いる様ですが、そんな大胆なこと私にはできません。

↑ こんな感じでエッジが朽ちていきます。(よく見るとそこら中にヒビが)

音もボロボロかと言いますと、意外にこの状態でも良い音です。勿論、重低音も支障なく再生できます。前回の交換時(2回目の修理)にそうだったのですが、これを新しいウレタンエッジに交換すると、しばらくの間は音が硬くなり、がっかりさせられます。何か良い方法は無いのでしょうか。

と言う訳で、今回(3回目の修理)は人工皮革のエッジに交換することにしました。↑

依頼先は前回同様、埼玉音研さんです。

最初、YouTubeの素人修理動画を見て、その酷さにビビり、やっぱり革エッジは止めようと思いましたが、(ホント凄く酷い修復だった。←意味不明です、こんな動画アップして本人は満足なのでしょうか。)埼玉音研の溝田さんとメールでやり取りする内に安心し、交換依頼しました。

埼玉音研さん流石はプロです。上等な感じで仕上がってきました。

↑ 今回はロータリースイッチとアッテネータも清掃しました。どちらもアルコール系の接点洗浄剤でクリーニングの後、オイル系の洗浄剤を塗布してあります。(電気的なことは得意なので自分でやります。)

ここでいつも悩みます。クリーニング後のオイルやグリスをどうするか。ロータリースイッチは新品の状態でもオイルを塗布してありますが、オイルの経年変化で余計に接触が悪くなったら最悪です。でも何も塗らないと錆や、火花による腐食が発生しても嫌です。接点の保護は永遠の課題でしょうか。今回はサンハヤトのオイル系接点洗浄剤を塗布したままとしました。

ところで、写真ではロータリースイッチの羽や端子が真っ黒ですが、接点が摺動する部分はピカピカです。アルプスの予備品も買って持っているのですが、取替えずこのまま使用することにします。

人工皮革エッジの音は

まだまだ使い込まないと分かりませんが、ボロのウレタンエッジを新しいウレタンエッジで交換した時の違和感が全くありません。新しいウレタンエッジの音が好きな人には向いてませんが、私の様なボロエッジの方が音が良いと感じている人は人工皮革エッジを検討してみるのも良いと思います。

それとロータリースイッチやアッテネーターを清掃した効果なのか、中高音も強くなった感じがします。アッテネーターを「ー」側に絞った方が良さそうです。

埼玉音研の溝田さんによると、人工皮革エッジの寿命はウレタンとは比べ物にならないほど長いとのことです。このまま柔らかい状態でいてくれることを祈ってます。